Il 9 e 10 aprile 2025, nella splendida cornice della Biblioteca Statale di Macerata, si è tenuto il convegno “Arie, acque e luoghi: salute, benessere e medicina nell’opera di Andrea Bacci”, un evento di alto profilo scientifico volto a celebrare i cinquecento anni dalla nascita di Andrea Bacci (1524–1600), illustre medico e filosofo originario di Sant’Elpidio a Mare. L’iniziativa, promossa dall’Università di Macerata e dall’Università Politecnica delle Marche, organizzata da Silvia Fiaschi, Stefania Fortuna e Guido Giglioni, ha costituito il momento culminante delle attività del Comitato regionale per le celebrazioni bacciane, istituito con la Legge Regionale 1/2024. Per due giornate, ricercatrici e ricercatori provenienti da prestigiose istituzioni italiane e internazionali hanno animato un dibattito multidisciplinare sul pensiero e l’eredità di Bacci, esplorandone le intersezioni con la storia della medicina, la filosofia naturale, l’ambiente, la cultura umanistica e persino l’enogastronomia.

Un percorso tra saperi e territori

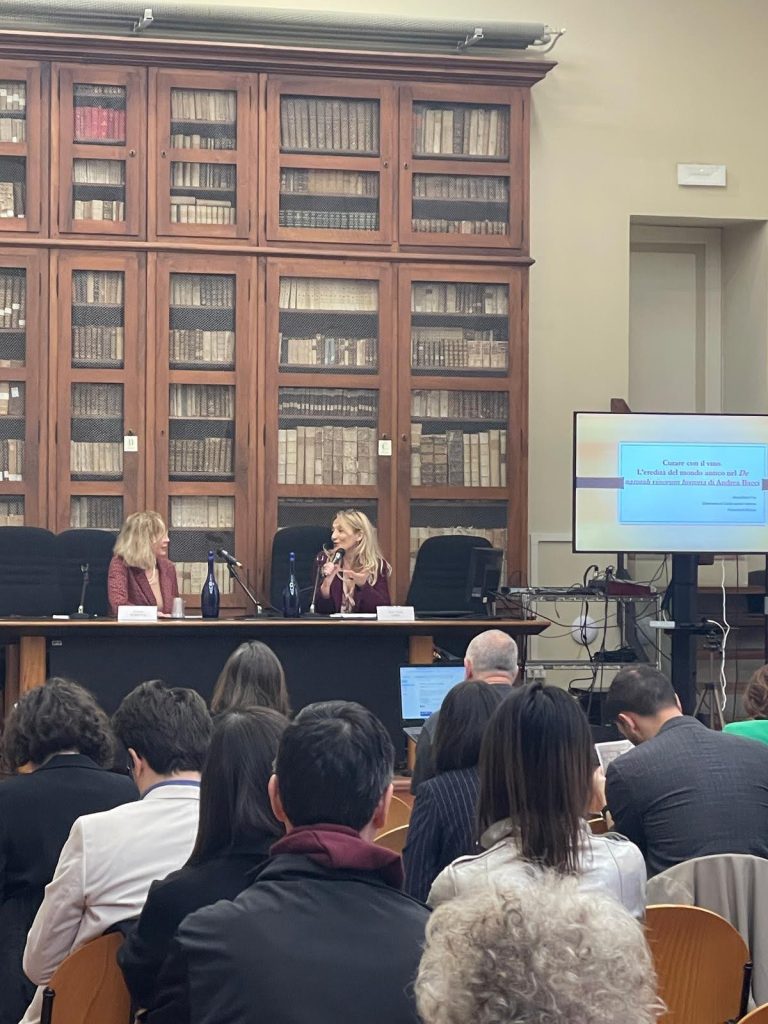

La giornata del 9 aprile si è aperta con i saluti istituzionali, seguiti da un intervento di Vivian Nutton (British Academy, Londra), che ha delineato il ruolo di Bacci all’interno della cultura medica tardo-rinascimentale romana. Giovanni Martinelli ha quindi presentato i lavori dell’Accademia Elpidiana in relazione agli studi su Bacci, sottolineando il forte legame con il territorio di origine. Successivamente l’intervento di Silvia Fiaschi ha fornito nuove rotte di ricerca sulla figura di Bacci, evidenziando la centralità della circolazione culturale durante l’Umanesimo nella zona dell’Adriatico. Stefania Fortuna ha approfondito il rapporto di Bacci con i suoi mecenati, mentre Luisella Giachino ha indagato la rappresentazione dei medici nelle Pinacotecae di Eritreo, ampliando la riflessione sull’identità del medico nel Rinascimento. Nel pomeriggio, il focus si è spostato su uno degli ambiti più studiati dell’opera bacciana: le acque termali. Elisa Andretta (CNRS, Lione) ha esaminato la descrizione del Tevere nel De thermis, interpretandola alla luce del rapporto tra scienza e governo urbano. Marisa Borraccini ha analizzato il manoscritto della prima edizione dell’opera (1557), mentre Christina Savino ha ricostruito le dinamiche editoriali e politiche dietro la seconda edizione del 1588, sostenuta da papa Sisto V. Il tema dell’alimentazione e della convivialità ha poi preso il centro della scena con l’intervento di Tommaso Lucchetti, che ha presentato Bacci come autore attento alla cultura gastronomica del tempo, con un particolare interesse per il vino. A seguire, Anna Maria Urso ha messo in luce l’eredità della medicina antica nel trattato De naturali vinorum historia, in cui Bacci riflette sulle virtù terapeutiche del vino in continuità con la tradizione greco-romana.

L’Ordo universi e il Prisma trilingue

Uno dei momenti più significativi del convegno è stata la presentazione del Prisma trilingue dell’Ordo universi (1581) bacciano tradotto in italiano e inglese da studentesse e studenti coinvolti nel laboratorio “Officina Adriatica”, parte del più ampio progetto Umanesimo Adriatico. Il Prisma trilingue, oggi esposto nei locali del Polo universitario di via Garibaldi 20, è molto più di un semplice esercizio didattico: si tratta di un raffinato oggetto editoriale che testimonia come la ricerca possa dialogare con la formazione e la valorizzazione del patrimonio intellettuale in chiave contemporanea. Il progetto, guidato da Silvia Fiaschi e Guido Giglioni, ha visto il contributo grafico di Claudia Piccioni (Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi) e Paolo Zampaloni, unendo competenze diverse in un risultato che incarna lo spirito del Bacci: il sapere come costruzione condivisa e concreta.

Medicina, natura e terapia

La mattina del 10 aprile si è aperta proprio con la riflessione di Guido Giglioni sull’Ordo universi interpretato come grande enciclopedia del sapere che ambisce a offrire una sintesi delle conoscenze rinascimentali sul mondo naturale. I lavori sono proseguiti con l’intervento di Margherita Palumbo sulla carriera accademica di Bacci a Roma, seguito da Fabrizio Baldassarri che ha illustrato il contributo di Bacci alla botanica. In seguito, Fabrizio Bigotti ha indagato la questione terapeutica nel tardo Cinquecento, soffermandosi sulla posizione di Bacci riguardo all’uso dei veleni. Gabriella Zuccolin ha infine analizzato il dibattito sulla teriaca, il celebre rimedio universale, sottolineando la complessità del confronto medico tra tradizione e innovazione.

Andrea Bacci: figura poliedrica

Il convegno dedicato ad Andrea Bacci ha offerto un’occasione preziosa per riscoprire una figura che, già nel Cinquecento, seppe intrecciare scienza, filosofia, ambiente e cultura del benessere in una visione organica e profondamente attuale. Le due giornate di studio hanno messo in luce il valore storico dell’opera bacciana, offrendo nuovi spunti di ricerca e indagine scientifica.

Dalla ricerca accademica alla convivialità, l’eredità di Bacci è tornata protagonista grazie a un’iniziativa che ha saputo coinvolgere università, istituzioni e territorio. Un esempio concreto di come il sapere umanistico e rinascimentale possa ancora oggi incentivare dialogo, innovazione e partecipazione.